介護が必要になった主な原因の第1位が認知症です。長生きであればあるほど認知症のリスクが高まります。

認知症になるリスク

日本は超高齢化社会であり、今後も認知症の人数は増加していく可能性があります。

2012年の認知症の人数462万人だったのが、2025年には730万人、さらに2050年には1,000万人を超えると予想されています。

認知症は決して他人事ではありません。

資産凍結リスク

認知症になると、意思能力が無いと判断され、大切な資産が不測の事態に陥る可能性があります。

多くの銀行では、口座名義人が認知症であることを知ると口座を凍結します。預貯金口座や定期預金口座が凍結されると、預金の引き出しや解約ができなくなります。必要な生活費や介護費用などを本人や家族が使うことができないと、家族が立て替えるしかありません。

株式や証券の取引も、老後のためにせっかく運用していても必要になった時に使うことができません。

不動産の売買や賃貸なども、意思表示ができませんので契約もできません。

資産凍結を解除するには

認知症による資産凍結を解除する方法には、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所による成年後見人の選任を行う必要があります。

一般的に申し立てから利用開始まで3カ月程度かかります。

成年後見人は、子どもなどの親族は18%程度、親族以外は約82%と言われています。親族以外とは司法書士や弁護士の方を言います。その方々の報酬は、管理する財産によるようですが、1,000万~5,000万位で月額3万円~4万円が平均です。その他に申し立てに要する費用も必要です。

まとめ

今後、高齢化社会となっていくなかで、認知症対策も切実な問題となっていくと思います。元気なうちから家族間で話し合っておくことも必要です。

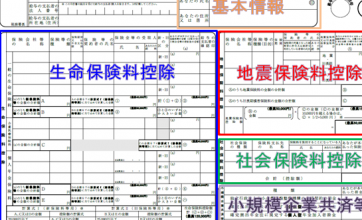

介護保険などの準備なども検討しておきましょう。